Наступление цифровой эпохи в образовании невозможно отрицать. Как технологии влияют на обучение? Что важно учитывать? Читайте в нашей статье

Технологии с огромной скоростью врываются в нашу жизнь. Если двадцать лет назад далеко не в каждой школе преподавали информатику и обучали компьютерной грамотности, то сейчас электронные дневники и сдача работ онлайн — это повседневность. С каждым годом и даже месяцем нововведений становится всё больше.

Какие плюсы и минусы есть у применения технологий в образовании, какие вызовы они ставят перед всеми участниками этого важнейшего процесса — учениками, учителями, родителями, чиновниками? Какие правила необходимо соблюдать, чтобы цифровизация работала во благо школьников и студентов? Рассказываем в нашей статье.

Технологии: от электронных дневников до AR и VR

Современное нам образование уже активно интегрирует новые технологии, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, доступным и интересным. Это и цифровые платформы, и искусственный интеллект, и инструменты виртуальной реальности.

Цифровые платформы

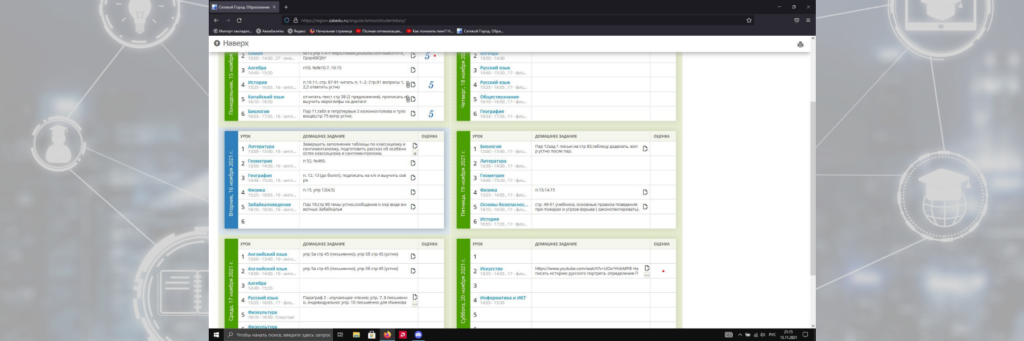

Цифровые платформы сейчас предлагают широкий спектр возможностей: от видеолекций и интерактивных учебных материалов до автоматизированных тестов и заданий. Основной цифровой платформой для школьников в России последнее время стал электронный дневник.

В электронном дневнике ведётся учёт успеваемости, публикуются домашние задания и расписания уроков. Здесь же можно посмотреть посещаемость учеником уроков, а родители и учителя могут связаться друг с другом. Это значительно удобнее, нежели связь через социальные сети, которые всё же в достаточной мере приватны: участникам учебного процесса совсем не обязательно знать, какого налима поймал папа Петьки из 3А или в какую поездку скаталась учительница литературы Марина Ивановна.

Облака

Облака — это не только белогривые лошадки, но и современный способ сохранения информации и обмена ею. Благодаря им студенты и преподаватели могут работать с документами, презентациями и другими файлами из любой точки мира, что значительно упрощает совместную работу над проектами.

Вдобавок, в облаке можно хранить учебники и другую важную для образовательного процесса информацию. Ученик постепенно освобождается от необходимости таскать за собой гору книжек с надписью «Литература», «Родная речь», «Математика 7 кл.» и другие. Достаточно открыть их на планшете.

AI, AR, VR

Эти двухбуквенные обозначения — искусственный интеллект, дополненная реальность и виртуальная реальность — всё больше входят в нашу жизнь, и в образовании они вполне себе уже пустили корни.

Что такое искусственный интеллект и что от него ждать? Узнайте из статьи «Искусственный интеллект: возможности и риски»

VR и AR позволяют создавать среду, где учащиеся могут проводить свои опыты — например, на химии, физике или биологии. Кроме того, что это может быть очень захватывающе и наглядно, это ещё и безопасно. В качестве простого примера можно привести следующее: при формировании смеси серной кислоты и воды, необходимо вливать кислоту в воду — если сделать наоборот, всё вскипит. В реальном мире это может повлечь за собой не самые приятные последствия; в случае же дополненной или даже виртуальной реальности ученик увидит результаты своих действий, но проблем из-за этого не будет.

Впрочем, о технике безопасности всё равно не следует забывать, и для рассказа о ней можно использовать всё те же уже перечисленные технологии. С помощью них как раз можно очень красочно показать, что случается, если нарушаешь ТБ.

Плюсы: доступность и наглядность

Перечисленные выше технологии будут развиваться год от года и всё больше проникать в образовательный процесс. Ученики смогут погружаться в виртуальные миры, будь то исторические события, научные эксперименты или даже космические путешествия. Студенты-медики смогут практиковаться в виртуальных операционных, а школьники — изучать строение клетки в трехмерном формате.

Об авторе термина «виртуальная реальность» мы рассказываем в материале «От цифрового маоизма к виртуальной реальности»

Искусственный интеллект поможет преподавателям анализировать успеваемость студентов, выявлять слабые места в их знаниях и предлагать персонализированные рекомендации. Например, системы на основе ИИ будут автоматически подбирать дополнительные материалы для изучения или предлагать более сложные задания тем, кто уже освоил базовый уровень. Более того, бездушные машины сейчас уже вполне способны предсказать будущие проблемы в обучении школьника.

Но кроме этих технологий, к наличию которых в мире мы уже почти что привыкли, возможны и другие. Например, нейротехнологии могут помочь тем, что будут анализировать данные о мозговой активности учеников для улучшения методов обучения — как отдельно взятых Маши и Васи, так и для стратегической перестройки процесса образования в принципе.

Блокчейн — это не только криптовалюта и криптомошенники, это просто способ организации данных. И использоваться он может… для верификации документов об образовании и для сохранения самых разнообразных дипломов и сертификатов. Документ о получении высшего образования и сейчас уже не купишь в каком-нибудь подземном тоннеле — а в будущем его и вовсе нельзя будет подделать. Ну почти.

И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов такую важную особенность цифровизации, как доступность. Скорее всего, в будущем мы будем сочетать офлайн- и онлайн-форматы: далеко не обязательно сидеть в классе, чтобы получать знания. Особенно это будет актуально для детей, живущих в отдалённых населённых пунктах.

Но будет ли в этих пунктах интернет и прочие перечисленные выше блага? И тут на арену выходят минусы.

Минусы: безопасность и проверяемость

Первый из рисков использования высоких технологий в образовании — это именно цифровое неравенство. Для равномерности учебного процесса и для доступа всех учеников к качественному и полноценному образованию у них должен быть доступ к высокоскоростному интернету как минимум. Сейчас это, мягко говоря, не так.

Плюс к этому нужно помнить, что все современные технологии типа ИИ и виртуальной реальности требуют огромного количества энергии. Чем питать ЦОДы, которых становится всё больше и больше — вопрос пока что открытый.

О том, где брать энергию, мы рассуждаем в статье «Энергетика будущего»

У применения технологий так, как это видится сейчас, есть довольно большое количество социальных минусов. Дистанционное образование снижает коммуникативные навыки: школьники не учатся договариваться между собой и контактировать друг с другом. Вдобавок дистанционное обучение (как и удалённая работа) требуют высокого уровня самоорганизации. А этим и взрослые не могут похвастаться: порой диван или кровать в разгар рабочего дня обладают повышенной гравитацией и неодолимо к себе притягивают.

Однако социальные проблемы — это меньшая часть проблем, которые могут появиться вследствие цифровизации обучения. Даже то, что учеников могут отвлекать постоянные уведомления или развлекательный контент — не так страшно. Основные проблемы — это качество образовательного контента и безопасность.

Алиса, напиши сочинение!

Прежде всего, стоит упомянуть, что не все платформы одинаково полезны. Ученик идёт за информацией в интернет, а там и иллюминаты, и рептилоиды, и плоская Земля: и каждую из этих псевдотеорий можно подать так наглядно, что школьник может запросто в неё уверует — за неразвитостью у себя критического мышления в силу возраста. Но, впрочем, развитие оного критического мышления было и есть всегда проблемой.

Другое дело, что машины стали настолько умны, что могут запросто сделать домашние задания за ребёнка. Машина решит математический пример для пятого класса за секунду; за 10 секунд выполнит задание по русскому языку; за 20 — напишет полноценное сочинение по третьему тому «Войны и мира». Сейчас есть технологии, которые могут отследить присутствие бездушного электронного мозга в тексте; но в случае вычислений, результатов физических и химических опытов гораздо сложнее понять, кто постарался сделать настолько блестящую домашнюю работу.

Безопасность данных — следующий «бич» цифровизации. Это касается не только образовательного процесса, но и в принципе всей «цифры» вокруг человека. Интернет вещей, социальные платформы, любое нахождение в сети несёт угрозу утечки данных. В какой-то степени хорошо, когда эти данные используются попросту для рекламы; однако не рекламщикам единым они интересны.

Что же делать?

Для начала обратим внимание на следующее: образование образованию рознь. Одно дело — школьные чудесные годы, которые должны пройти все в нашей стране. И совсем другое — образование самостоятельное, когда человек, вне зависимости от возраста, выбирает изучать то, что ему самому хочется или необходимость чего он полностью осознаёт. Разница, по большей части, в мотивации.

Условно говоря, для ученика любого возраста с достаточным уровнем мотивации для овладения знаниями и с развитым критическим мышлением, угрозы будущих технологий в обучении практически нипочём — кроме, пожалуй, киберугроз, под Дамокловым мечом которых ходит сейчас всё человечество. Поэтому больше всего в образовательном процессе нужно обращать внимание на эти две составляющие — формирование мотивации и формирование критического мышления. Они никогда не бывали и никогда не будут лишними.

Технологии в образовании — это мощный инструмент, но их внедрение требует продуманного подхода и учёта возможных рисков. Технологии могут и будут работать во благо людей — например, для сохранения семейной памяти и передачи её из поколения в поколение. Запишите историю своей семьи в Цифровой капсуле времени!

Рубрики: Футурология

Комментариев: 0 обсудить?