Что такое Гэмпэйтокицу? Какой самурайский клан считался самым воинственным? В чём особенность самурайской аристократии? Читайте в этой статье

Некоторые считают, что все представители японского дворянства были самураями, однако это утверждение не является правдой. Воинское сословие выдвинулось в Японии на передний план только в период Сэнгоку, до этого большинство аристократов были придворными, мало знакомыми с мечом и луком. Несмотря на то, что большинство самураев были бедными и малообразованными солдатами, сословию удалось создать вокруг себя интересную и самобытную культуру.

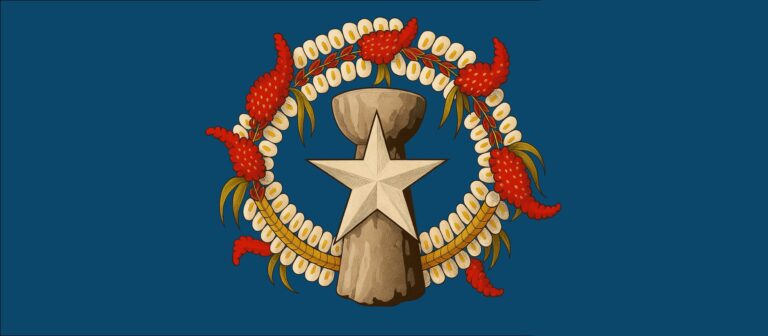

Кланы Ходзё, Минамото и Тайра вошли в историю и литературу Японии, подарив миру множество легенд и преданий о безудержной доблести и верности своему сюзерену. До сих пор большинство японских политиков и бизнесменов являются потомками представителей этого класса. Они сохраняют свои традиции, законы и обычаи, несмотря на официальное упразднение сословия. С историей основных семей вас познакомит статья.

Краткий обзор японской аристократии

Правящую верхушку Японии можно разделить на три неравные категории, связанные с хронологией страны. Это придворное дворянство кугэ, самураи, включавшие в себя и феодальных князей-даймё. А также было и возникшее уже при императоре Мэйдзи кадзоку. Это представители титулованной аристократии. Помимо этого, существовали другие группы благородного сословия, связанные с императорским домом. Титулы давались и за верную службу правителю.

Система социального неравенства

Изначально на верху иерархии японского общества находился император, или тэнно. Он, согласно легенде, являлся потомком богини солнца Аматэрасу. Считалось, что в Японии только тот человек, который происходил от Аматэрасу, мог занимать престол. Именно поэтому ведущие феодальные роды, такие, как Минамото, Фудзивара и Токугава не могли претендовать на место формального главы государства. Далее были сословия придворных и самураев. Первое из них занималось службой около особы императора, а второе – войной. Все эти представители знати делились на ранги. Их ввели ещё в 603 году нашей эры принцем Сётоку. В VIII веке кодекс «Тайхорё» установил порядок получения этих рангов, которых всего существовало тридцать. Обладатели первых трёх и, в некоторых случаях, четвертой и пятой ступени считались высшим дворянством. Они именовались кугэ.

Главные и низшие ранги

Первые пять рангов жаловал сам император. Рангами с шестого по восьмой занималось императорское правительство. Позже его назначения также утверждались тэнно. У обладателей первых трёх рангов были чётко выраженные социальные функции. Так, они могли быть регентами, главными министрами. А также левым и правым министрами, управляющими Палатой большого государственного совета. Иногда, впрочем, к этой группе высших должностей добавлялись звания среднего министра и советников разного уровня. Не всем повезло стать представителями одних из трёх высших рангов и войти в кугэ. Такие обычно занимали четвёртый и пятый ранги. Они были чиновниками при министрах, руководителями отделов и начальниками охраны императора. Все остальные чины принадлежали самураям, нёсшим военную службу.

Расцвет самураев

Впоследствии император начал постепенно утрачивать единоличную власть. Центр управления Японией переместился в автономные княжества, управляемые даймё. Раздробление власти постепенно привело к гражданской войне между этими независимыми областями. Позже его назвали периодом Сэнгоку. Он продлился с 1467 по 1615 годы. После сражения при Сэкигахаре в 1600 году верховная власть перешла к Токугаве Иэясу. Он завершил объединение Японии и получил в 1603 году титул сёгуна – верховного военачальника. Династия Токугава правила государством вплоть до середины XIX века. Она и установила новое социальное деление в стране. Так, при верховном правителе сёгуне был главный министр. Он также мог исполнять должность регента при несовершеннолетних наследниках сёгуната. Его называли тайро. Следующим во властной иерархии был совет старейшин – родзю, которые общались с сёгуном через камергеров-собаёри. В Киото и Осаке были также учреждены должности самостоятельного правителя областей, которых именовали гундай.

Сословия

В это время общество разделилось на четыре сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и купцы. Помимо этого, в стране также был класс маргиналов, не входивших ни в одно сословие. Эта, или неприкасаемые, нищие-хинин, а также потерявшие хозяина самураи-ронины. Естественно, главным сословием были самураи. Они обладали правом носить два меча одновременно и предавать смерти любого представителя низшего сословия. Поводом могло послужить неуважение по отношению к ним. Самураи ничем не занимались, кроме службы своему господину. Они получали за это жалованье в рисе. Норма составляла приблизительно 150 килограммов в год для самого низшего ранга.

Громкие имена

Вся система рангов постепенно сошла на нет. Сначала с 1869 по 1887 год количество ступеней системы сократилось с тридцати до шестнадцати. В 1872 году император Мэйдзи отменил все феодальные чины и звания. Он аккумулировал в своих руках всю верховную власть. Отныне в Японии было три сословия: аристократия, или кадзоку, дворянство, называемое сидзоку, и простолюдины-хэймин. Сидзоку были преимущественно самураями. Они не имели ни титулов. ни надела, и содержались за государственный счёт. Сначала представители этого сословия имели право носить мечи. Но уже в 1873 году в Японии появилась всеобщая воинская повинность. Это снизило военное значение дворянства. Потом правительство страны и вовсе ввело запрет на ношение мечей, а самураи лишились содержания. Таким образом, с 1870-х годов исчезли все разграничения между нетитулованными дворянами и простолюдинами. Самураи, лишившиеся прежних занятий, становились военными, полицейскими, а также учителями и инженерами.

Новые титулы

В 1884 году по инициативе премьер-министра страны Хиробуми Ито возникла система аристократических титулов. Она сформировала особый слой населения – кадзоку. Из них составлялась верхняя палата японского парламента, называемая Палатой пэров. Японцы решили создать титулы с нуля, взяв часть названий из Европы. Другую часть они позаимствовали из Китая. 6 мая 1887 года новосозданные титулы стали равны определённым чинам табели о рангах. Она называлась никкай. Всего их было пять. Койсяку, или князь – это звание соответствовало китайскому гуну и было пожаловано 20 раз. Косяку, он же маркиз. А также граф-хакусяку, виконт-сисяку и барон, называемый дансяку. Что интересно, большинство пожалований титулов так или иначе относились к семьям даймё. В том числе и к членам клана Токугава. Одни из них были князьями, а другие маркизами.

Родовые имена

Помимо этого, среди традиционных родословных книг по-прежнему сохранялись обозначения, связанные с происхождением того или иного семейства. Так, помимо императорского дома, все члены которого не носят фамилий, были известны Гэмпэйтокицу. Это «четыре благородные семейства», относящиеся к наиболее древним и знатным родам. Среди них Минамото, Тайра, Татибана и Фудзивара. Кроме того, японцы выделяли семьи высокопоставленных священников. Также отмечались роды иностранного, преимущественно китайского, происхождения. Были важны семьи Окинавы. А ещё мёдзи, или камэй – древние родовые имена. Самураи использовали их для подчёркивания связи с конкретной семьёй, а не от всего аристократического рода.

Многоликий клан Ходзё

Клан Ходзё является одним из самых уникальных феодальных родов Японии. Хотя бы потому, что в истории существовало целых два клана с таким именем. Этот дом дважды рождался и дважды умирал. В первый свой период он был известен как Ходзё Камакура. Пик его власти приходился на XIII век. Во второй он стал Ходзё Одаварой, будучи у власти в XVI веке. Биография семьи включила в себя почти все основные события самурайского периода в истории Японии. В частности, от военных вторжений до достижений культуры и событий, достойных высокой трагедии.

Недолгий век абсолютизма

Родословную клана Ходзё можно проследить до X века. Первоначально они были правящей семьёй из провинции Идзу. Считается, что одним из первых известных представителей семейства был Токимаса. Он жил в 1138-1215 годах. При нём появился герб, или камон рода – узор, состоящий из трёх смежных треугольников. Он символизировал чешую дракона. Известно, что начало возвышения клана состоялось во время войны Тайра и Минамото, когда клан Тара сослал Минамото-но Ёритомо в Идзу, где его должен был охранять Токимаса. Вскоре изгнанник и его страж породнились между собой, а в 1180, когда Ёритомо восстал против Тайра, Токимаса оказал ему всестороннюю поддержку. В 1192 году образовался первый сёгунат, получивший название Камакура по месту нахождения правителя из рода Минамото, при котором одну из главных ролей играл его тесть Токимаса.

Восхождения и свержения

В 1199 году Ёритомо неожиданно умер, упав с лошади, и всю власть постепенно начал аккумулировать клан Ходзё с Токимасой во главе. Он стал сиккэном – регентом при сёгунах, имея абсолютное право свергать и ставить во главе государства того сёгуна, который ему больше придётся по душе. Одним из самых известных регентов этого периода следует считать Ходзё Токимунэ, во время правления которого в 1274 и 1281 годах происходили вторжения монголов. Несмотря на умелое правление регента, а также его культурное влияние, связанное с распространением дзэн-буддизма, в 1333 году потомок Токимунэ по имени Ходзё Такатоки, был свергнут и вынужден был совершить сэппуку. Что интересно, главную роль в этой революции сыграл император Го-Дайго, призвавший к упразднению династии узурпаторов. Несмотря на то, что большинство представителей семьи Ходзё поменяли фамилию на Ёкои, покончили жизнь самоубийством или оказались убиты, клану было суждено совершить ещё одно восхождение.

Власть посреди хаоса

В 1336 году был установлен сёгунат Асикага, правивший в течение двух столетий и неожиданно закончившийся после спора о престолонаследии. В 1477 году началась эпоха враждующий провинций, более известная как Сэнгоку дзидай, во время которой и началось воскрешение клана с помощью Исэ Синкуро, чьё настоящее имя было Ходзё Соун. Изначально он служил клану Асикага, но, после того, как его сестру выдали замуж за даймё Имагаву Ёситаду, он оказался на землях своего родственника. Когда в соседней провинции Идзу начались волнения, этот человек захватил её – формально для своего сюзерена, а фактически для самого себя. Впоследствии Соун двинулся на восток, где захватил несколько крепостей клана Уэсуги, включая свою будущую столицу Камакуру.

О повседневной жизни представителей самурайского сословия читайте в статье «Самураи»

Ходзё

Его сын Удзицуна, наследовавший отцу в 1519 году, отказался от фамилии Исэ. Он вернул себе прославленное родовое имя Ходзё. К 1537 году он, потерпев несколько поражений, полностью захватил земли Уэсуги, а год спустя подчинил себе провинцию Симоса, распространив своё влияние на соседние с ней Кадзусу и Аву. В 1545 году его сменил сын Удзиясу, известный как автор одной из самых успешных ночных атак в истории Японии против неожиданно напавшего на него клана Уэсуги. Тем не менее, при нём территория клана не слишком расширилась, несмотря на многочисленные сражения с известными даймё, за которые заработал титул «Льва из Сагами». Одним из его противников был князь по имени Уэсуги Кэнсин, к которому после перемирия Ходзё Удзиясу направил своего сына. Юноша настолько понравился Кэнсину, что тот усыновил его, дав тому имя Уэсуги Кагэтора. После смерти даймё между его двумя приёмными сыновьями началась гражданская война, во время которой Кагэторе пытался помочь его брат Ходзё Удзимаса.

Падение Ходзё

Дальнейшие события истории клана ещё более драматичны. В 1582 году давний противник семьи, род Такэда,был устранён, после чего наступил раздел областей между кланами Токугава и Ходзё. Древний род, некогда правивший страной, оставался единственной семьёй даймё, помимо Датэ, который ещё сопротивлялся могущественному объединителю Японии Тоётоми Хидэёси. Ходзё отказались подчиниться этому полководцу, ожидая подкрепления от Датэ, но в 1590 году его столица Одавара пала под натиском войск Тоётоми. Глава клана и его сын вынуждены были совершить сэппуку, прервав вторую ветвь рода Ходзё.

Вражда Тайра и Минамото

Можно сказать, что Тайра и Минамото формально не относились к самурайским домам Японии. Они были представителями побочных ветвей императорского дома, причём существовало сразу несколько ветвей одного и того же рода. Однако непреложным в истории Тайра и Минамото оставалось то, что Минамото управляли северо-востоком страны, а Тайра – юго-западом.

Интриги и благородство

В VIII веке императорский престол потерял реальную власть, которая досталась регентам из рода Фудзивара. Эта семья имела несколько ветвей, боровшихся за власть между собой и императорами, причём их стравливали между собой то Тайра, то Минамото, то другие княжеские кланы. В 1159 году правителем стал Тайра Киёмори, а клан Минамото был повержен. Через год его представители восстали, но их мятеж удалось подавить: главу клана, Ёситомо, жестоко убили, но его детей и нескольких родственников пощадили из-за красоты вдовы Ёситомо по имени Токива, которая после смерти мужа согласилась стать наложницей Киёмори.

Узурпаторы и восстания

В 1180 году Киёмори решил сделать правителем своего внука Антоку, что не понравилось принцу Мотихито, который сам ждал очереди на престол. Он объединился с уцелевшими Минамото, но о бунте узнал сам Киёмори. При дворе узурпатора жил один из потомком клана Минамото по имени Ёримаса, которого он решил отправить для подавления мятежа в зародыше. Несмотря на то, что старый воин был верным своему господину, в этот раз он решил поучаствовать в заговоре своей семьи против враждебного рода.

Итоги

Ёримаса взял с собой принца и триста союзных воинов-монахов, рассчитывая быстро добраться до земель, традиционно управляемых Минамото, но потерпел поражения от подоспевших войск рода Тайра, которые дважды пытались переправиться к армии противника по мосту. Монахи не успели к нему на подмогу, а он сам и двое его сыновей погибли: юноши сдерживали превосходящие силы противника, пока старый воин совершил подобающее ему сэппуку. Считается, что он был первым самураем, сочинившим перед смертью стихотворение – в дальнейшем почти каждый представитель воинского сословия считал за честь последовать его примеру.

Странные битвы

Несмотря на формальное окончание мятежа, у Минамото всё ещё оставались потомки – Ёритомо и его братья. Они сбежали из ссылки и появились в своих землях на северо-востоке, где собрали армию из 20 тысяч человек. Тайра послали к ним войско из 15 тысяч, которым командовал неумелый внук Киёмори по имени Корэмори. 9 ноября 1180 две армии встретились у реки Фудзигава. Историки расходятся во мнениях о том, что случилось потом. По одной из версий, когда Минамото начали наступление на фланг Тайра, вся армия их противника поднялась и начала бежать. По другой – в соседнем болоте переполошились птицы, и Тайра решили, что их окружили. В любом случае, Минамото выиграли у своих исконных врагов свою первую битву без единого взмаха меча, а уже на следующий год скончался их злейший враг Киёмори.

Последний рубеж

Через три года, в 1184 году, пали в битвах последние представители рода Тайра – Таданори и незадачливый Корэмори. Последний решил последовать новой изящной традиции и написал стихотворение перед смертью. В феврале 1185 году Минамото захватили последние оплоты противника на суше, а 25 апреля состоялось последнее сражение войны, но уже на море, в ходе которого утонули многие самураи и представители аристократии, в том числе император Антоку вместе со своей бабушкой. У власти встал Минамото-но Ёритомо, покончивший не только с кланом Тайра, но и с некоторыми представителями своей собственной семьи, включая талантливого брата Ёсицунэ. Через некоторое Ёритомо стал первым сёгуном, властвовавшим до 1199 года – по легенде, он умер из-за того, что его конь встал на дыбы, испугавшись призрака несчастного Ёсицунэ.

Важная память

Семейные драмы тоже нуждаются в том, чтобы их помнили. Вместе с профессиональным биографом вы сможет составить своё родословное древо, рассказать истории из жизни и создать хронологию основных событий. Все сведения, которые вы захотите сохранить, будут доступны вашим потомкам на семейном портале – уникальном ноу-хау, способном существовать практически неограниченное время в облачном хранилище. Вам будет доступна та версия портала, которая вам больше понравится – профессиональная, где вы сможете рассказать о своей карьере, семейная, посвящённая истории вашего рода, или же детская, созданная для рассказа о детстве вас самих или вашего ребёнка. Живое повествование заменит внукам, правнукам и другим представителям семьи долгие поиски в архивах.

Рубрики: Генеалогия и геральдика и Династии

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?