Можно ли вернуть мамонтов и додо? Реальность и мифы воскрешения вымерших видов с помощью генетики и клонирования. Узнайте, что уже возможно!

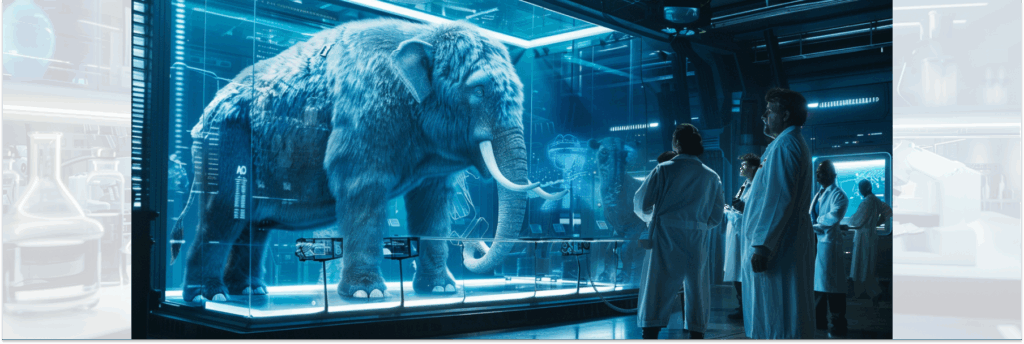

В сибирской тундре снова бродят мохнатые мамонты, а в небе над лесами кружат стаи странствующих голубей — птиц, которых не видели больше века. Звучит как сценарий фантастического фильма, но сегодня ученые всерьёз обсуждают возможность «воскрешения» вымерших видов.

Благодаря прорывам в генетике и обнаружению хорошо сохранившихся образцов ДНК в вечной мерзлоте, идея возвращения в реальность давно или недавно вымерших видов живых существ перешла из разряда научной фантастики в область перспективных исследований. Какие виды имеют шансы на возвращение? Сможем ли мы посетить настоящий Парк юрского периода? Узнайте об этом из нашей статьи.

Самые известные вымершие животные

Самые известные вымершие животные — это, конечно же, динозавры. Но не ими едиными полон список видов, которые когда-то давно ходили по нашей планете.

Например, когда-то по небесам Северной Америки летали многомиллионные стаи странствующих голубей. Эта самая многочисленная птица континента исчезла с лица Земли в 1914 году. Последнюю особь звали Марта. Люди уничтожили вид, который казался неистребимым. За считанные десятилетия охотники истребили до 5 миллиардов этих птиц.

На острове Маврикий когда-то жила удивительная нелетающая птица додо. Она же маврикийский дронт — неуклюжий, доверчивый гигант размером с индейку. Открытые в 1598 году, эти птицы исчезли уже к 1681 году. Моряки и завезённые животные быстро уничтожили беззащитных обитателей острова. Додо стал первым признанным вымершим видом и символом безвозвратной утраты. Его печальная судьба заставила людей впервые задуматься о сохранении видов.

Шерстистые мамонты — настоящие иконы ледникового периода. Они бродили по тундре ещё 4000 лет назад. Эти мохнатые гиганты прекрасно приспособились к холоду, но не смогли пережить сочетание климатических изменений и охоты древних людей.

Сегодня в сибирской вечной мерзлоте находят настолько хорошо сохранившиеся туши, что учёные могут изучать не только кости, но и мягкие ткани, шерсть и даже содержимое желудков этих древних животных.

Тасманийский волк, или тилацин — ещё одна жертва человеческого страха и невежества. Это уникальное сумчатое хищное млекопитающее истребили в первой половине XX века. Последний известный тилацин умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

От селекции до генной инженерии

В наше время торжества генетики успешно развивается её направление, называемое «де-экстинкция». Это наука о воскрешении вымерших видов. Ещё в 2003 году мир облетела сенсация. Учёным впервые удалось клонировать вымершее животное, пиренейского козерога.

Однако радость была недолгой: козлёнок прожил всего несколько минут из-за тяжёлого дефекта легких. Этот случай наглядно показал, насколько сложно воссоздать жизнеспособный организм, даже имея сохраненные клетки. Проблема в том, что при клонировании часто возникают ошибки в развитии органов. А для вымерших видов нет возможности подобрать идеальную суррогатную мать.

Что ждать от развития генетики? Узнайте из нашего материала «Как генетика изменит нашу жизнь?»

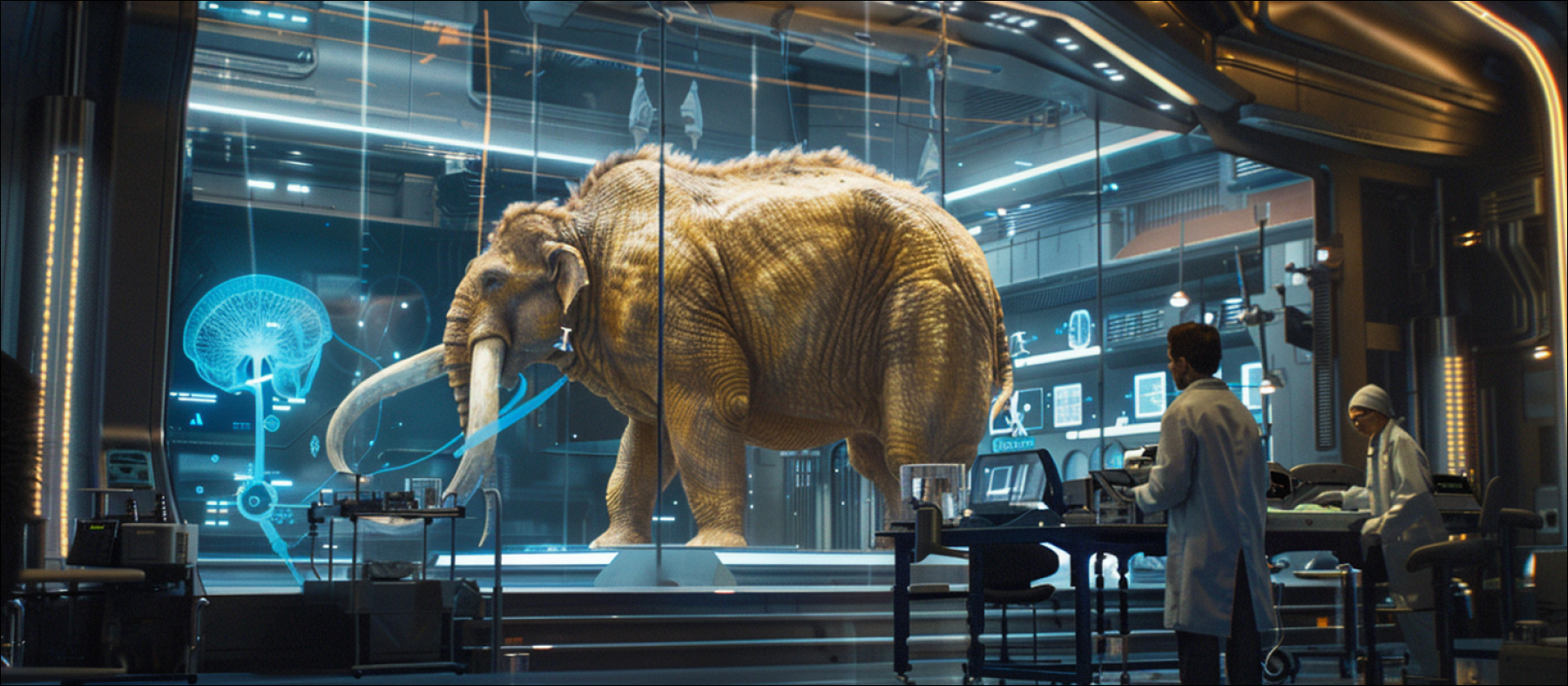

Совсем другой подход предлагает генная инженерия. Технология CRISPR позволяет «встраивать» гены вымерших животных в ДНК их современных родственников. Например, компания Colossal Biosciences работает над созданием морозоустойчивого слона с генами шерстистого мамонта. Уже удалось внедрить 14 генов мамонта в клетки азиатского слона. Это не полноценное воскрешение вида, но важный шаг к пониманию, как работают древние гены в современных организмах.

Еще один любопытный метод — селективное скрещивание. В 1920-х годах немецкие учёные братья Хек пытались воссоздать вымершего тура. Они скрещивали различные породы домашнего скота.

Получившиеся «коровы Хека» внешне напоминают древних быков, но генетически сильно от них отличаются. Аналогичный проект в Польше привёл к появлению польских коников – лошадей, похожих на вымерших тарпанов. Однако такие эксперименты скорее создают «аналоги», чем воссоздают настоящих предков.

Подводные камни

В чём сложность восстановления вымерших видов? Одной из главных преград на пути оказывается качество ДНК. Генетический материал из музейных образцов и вечной мерзлоты неизбежно фрагментирован и повреждён. Даже у лучших сохранившихся экземпляров мамонтов учёные могут прочесть лишь 60–70% генома.

Для полноценного клонирования этого катастрофически мало. Отсутствующие фрагменты могут содержать критически важные гены, отвечающие за иммунитет или развитие организма. Современные технологии позволяют «достраивать» пробелы. Но такие гибридные геномы — это уже не совсем те животные, что вымерли тысячи лет назад.

Даже если геном удастся полностью восстановить, встанет проблема суррогатного материнства. Кто будет вынашивать получившиеся эмбрионы? Для мамонтов теоретически подходят азиатские слоны. Но их беременность длится на 3–4 месяца меньше, чем у древних гигантов. Это может привести к фатальным нарушениям в развитии плода.

К тому же, слоны сами находятся под угрозой исчезновения. Эксперименты с их участием вызывают серьёзные опасения у защитников природы. А для птиц вроде додо или странствующего голубя подходящих суррогатных родителей и вовсе не существует.

Проблемы экологии

Но предположим, что все технические трудности преодолены. Возникает другой вопрос: куда выпускать воскрешённых животных? За тысячи лет их естественные места обитания изменились до неузнаваемости. Тундростепь, где жили мамонты, практически исчезла. А леса Северной Америки, где обитали странствующие голуби, сильно поредели. Климат стал теплее, появились новые болезни и хищники.

Палеогенетика — наука, изучающая древние гены. О ней мы рассказываем в статье «Генетика времени»

Получается, что даже успешное воскрешение вида может обернуться его повторным вымиранием – уже в совершенно новых условиях.

Этические вопросы вызывают не меньше споров, чем технические. Некоторые учёные опасаются, что увлечение деэкстинкцией отвлечёт внимание и ресурсы от защиты существующих видов. Зачем тратить миллионы на воскрешение мамонта, если ныне живущие слоны могут исчезнуть через 20–30 лет?

Кроме того, непонятно, как «возвращённые» виды повлияют на современные экосистемы. Ведь при появлении новых организмов они совершенно точно станут разбалансированными.

Лазарь и лошадь Пржевальского

Однако в современности уже есть успешные случаи «воскрешения» видов. Самый известный из них — лошадь Пржевальского. Это редкий пример настоящего успеха в возвращении вида из небытия.

К середине XX века эти дикие кони сохранились только в зоопарках. Но благодаря международной программе разведения их постепенно вернули в степные заповедники Монголии и Китая. Сегодня в дикой природе насчитывается уже около 2 тысяч особей. Однако это всё-таки не вполне «воскрешение».

Странствующий голубь, когда-то исчезнувший по вине человека, может получить второй шанс благодаря проекту Revive & Restore. Учёным уже удалось полностью расшифровать его геном и выделить ключевые гены, отвечающие за стайное поведение и другие уникальные черты.

Следующий шаг – попытка встроить эти гены в ДНК ближайшего родственника, полосатохвостого голубя. Да, до полноценного воскрешения вида ещё далеко. Но работа с его ДНК уже дала массу ценных данных о механизмах эволюции и вымирания.

Австралийская лягушка Rheobatrachus silus, вымершая в 1980-х годах, ненадолго вернулась к жизни в 2013 году в рамках проекта «Лазарус». Учёным удалось клонировать эмбрионы, используя яйцеклетки родственного вида.

Этот эксперимент доказал, что клонирование вымерших земноводных в принципе возможно. Он дал надежду на спасение других исчезающих видов лягушек.

Что день грядущий нам готовит?

Основной фокус науки сейчас — это, конечно, сохранение видов на грани вымирания. История с калифорнийским кондором и амурским тигром наглядно показывает: сохранить вид на грани исчезновения сложно, но возможно.

Когда в 1987 году в природе оставалось всего 27 кондоров, учёные отловили всех птиц и запустили программу разведения в неволе. Сегодня их численность превышает 500 особей. Амурских тигров удалось спасти благодаря созданию заповедников и жёсткой борьбе с браконьерством. Численность выросла с 40 особей в 1940-х до 600 сегодня. Эти примеры доказывают, что инвестиции в охрану природы дают реальные результаты, в отличие от гипотетического воскрешения уже вымерших видов.

Реальные перспективы

Криоконсервация ДНК — это своеобразная «страховка» для будущих поколений. В мировых криобанках уже хранятся генетические образцы тысяч исчезающих видов, от африканских носорогов до редких видов кораллов. Например, проект «Замороженный ковчег» в Великобритании собрал коллекцию из более чем 48 000 образцов.

Это не просто замороженные клетки — это возможность будущего восстановления генетического разнообразия, если технологии клонирования сделают качественный скачок. Но важно понимать: даже идеально сохранённая ДНК — лишь половина дела без сохранения естественных местообитаний.

Де-экстинкция, безусловно, захватывающая область науки, но пока остаётся скорее амбициозной идеей, чем практическим инструментом сохранения природы. Все успешные примеры «воскрешения» лишь подчёркивают, насколько мы ещё далеки от реального восстановления вымерших видов. Основная ценность этих исследований – не конкретные результаты, а развитие технологий, которые могут помочь сохранить ещё живые, но исчезающие виды.

Перспективы связаны с синтезом разных технологий: улучшением методов редактирования генов, искусственными матками, созданием «геномных библиотек». Но даже если через 50–100 лет наука сможет легко воскрешать мамонтов или додо, главным приоритетом должно оставаться сохранение того биоразнообразия, которое мы ещё не успели потерять.

Ведь проще и гуманнее защитить амурского тигра сегодня, чем через век пытаться воссоздать его по обрывкам ДНК. Как показывает практика, лучшая де-экстинкция — это вовремя предотвращённое вымирание.

Благодаря учёным и археологическим находкам, нам доступны знания об уже давно исчезнувших видах. Вы тоже можете сохранить для потомков свою собственную историю — и Цифровая капсула времени поможет вам сделать это подробно, бережно и надёжно.

Рубрики: Футурология

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?