Русский народ, как и многие другие нации, всегда любил хорошо придуманные истории….

Русский народ, как и многие другие нации, всегда любил хорошо придуманные истории. Некоторые из них содержали элементы волшебства и магии. Позднее они стали называться сказками.

Однако путь этих устных рассказов был довольно сложен. Их запрещали, считали чем-то незначительным или даже вредным. Лишь со временем профессиональные филологи, историки и писатели открыли мир русской сказки. Сейчас сказка перешагнула жанр литературы для детей и пользуется заслуженной популярностью среди взрослых читателей.

Что такое сказка

Считается, что сказка как жанр появилась на Руси ещё в IX-X веках. Записями старинных сказок учёные не располагают. Однако есть гипотеза, что сначала они возникли в русском фольклоре как пересказ мифов и обрядов.

Путаница в терминах

Изначально сказка называлась не сказкой. Только недавно этот термин стали использовать так, как сейчас. Первое употребление его в современном значении относится к XVII веку. До этого времени под словом «сказка» понимали юридический документ. Так, часто сказками называли поимённую перепись населения. Устные рассказы же обычно называли байками или баснями. Эти термины происходят от слова «баять», что означает «рассказывать». Однако существует и другое мнение. Некоторые учёные склонны считать, что с древних пор люди употребляли все эти слова. Сказка, байка и басня считались синонимами при обозначении рассказа. Однако при этом слово «сказка» употребялялось в повседневной речи. А два других слова часто использовались книжниками. Недаром же в самих сказках часто говорится: «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Судя по всему, эти формулы произошли из самой старины.

Кто придумал сказки

Сказки с самого момента своего появления столкнулись с негативной реакцией. Против них была враждебно настроена православная церковь. Считалось, что слушать и распространять эти вымышленные истории про магию и волшебство было греховно. Немалую роль в восприятии сказок сыграли и их распространители. Считается, что первыми забавные предания и былички рассказывали скоморохи. Они веселили народ, начиная с незапамятных времён. Исследователи полагают, что это сословие бродячих артистов возникло после установления христианства. Жрецы языческих богов, оставшиеся не у дел, составили основной костяк скоморошества. А приблизительно с XVI века они начали объединяться в ватаги – труппы, «гастролирующие» по городам и весям.

Некоторые цари, несмотря на формальный запрет церкви, держали сказочников при себе. Среди них были Иван IV Грозный, Василий Шуйский и Алексей Михайлович. В обязанности людей, которые знали и умели рассказывать сказки, входило сопровождение монархов ко сну. Впоследствии обычай держать при себе сказочников распространился среди элиты государства. Об этом есть сюжеты и в самих сказках. Так, в одной из них вор пробрался в комнату к спящему барину. Он подменил сидящего у его постели сказочника.

Три основные группы сказок

Существует множество различных делений сказок по особенностям сюжета. Главным отличием сказки от простого рассказа, по мнению исследователя фольклора Владимира Яковлевича Проппа, служит один элемент. Сказки должны повествовать о чём-то вымышленном и нереальном. Чаще всего сказки делятся на три основные группы. Это сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Главными персонажами первой группы являются не только животные, которые ведут себя как люди. Иногда к ним присоединяются растения или предметы. Эти тексты всегда имеют своей целью произведения комического эффекта.

Волшебные сказки в русском народном фольклоре особый жанр. У них есть особенности в построении, а также наборе персонажей. Чаще всего в такого рода сказках упоминаются чудесные помощники главных героев. Что касается бытовых сказок, то они более реалистичны. В них речь идёт об обычных людях. В основном у героев бытовых сказок подчёркиваются разнообразные пороки – лень, глупость, пьянство.

Другие классификации

Однако существуют и другие классификации, предложенные в том числе Проппом и этнографом Эрной Васильевной Померанцевой. Так, Померанцева к этим трём группам добавила авантюрные сказки. Пропп же, анализируя структуру сказок, говорит о шести группах. К известным уже типам он прибавил кумулятивные сказки. По его мнению, образцом такого повествования является «Репка». Там к героям постепенно добавляются всё новые и новые герои. Кроме того, отдельно исследователь выделил создающие комический эффект небылицы и докучные сказки. Последние известны тем, что в них постоянно повторяется один и тот же фрагмент текста. Самый известный образец такой сказки – про попа и его собаку: «У попа была собака, он ее любил».

Пережитки анимизма и тотемизма?

В сказках очень ярко отражён взгляд на мир, присущий человеку древних эпох. Так, в них указано, что все явления природы обладают жизненной силой. Растения, животные и предметы могут одушевляться. Они действуют, как люди, говорят человеческим языком. Некоторые из них имеют свои симпатии и антипатии. В сказках человек может вступить в брак с животным и иметь от него потомства. Также персонажи могут легко принимать звериный облик и избавляться от него по необходимости. Этому посвящены и мотивы сватовства царевича к лягушке, и рассказ об Алёнушке и братце Иванушке. Менее известная сказка об Иване – медвежьем сыне ещё в более подробной форме сохранила этот взгляд на мир. Главный герой в ней является ребёнком медведя от похищенной им девушки.

Особенности бытования сказок

Сказки издавна рассказывали различным группам населения. Среди них были как дети и подростки, так и взрослые люди. Повествование могло также иметь разный, подчас сильно отличающийся друг от друга смысл. В одних случаях сказки должны были передавать знания подрастающим поколениям в завуалированной форме. В других же они служили целям развлечения или даже подготовки к новому этапу жизни.

Ремесло и рукоделие

Что интересное, долгое время сказки рассказывались не детям. Основной аудиторией для них были взрослые мужчины. Эта популярность вымышленных историй была связана с их работой. Рыбная ловля, охота, заготовка леса – все эти действия сопровождались сказкой. Часто забавные былички исполнялись ещё и во время отдыха. Другие представители мужских ремёсел тоже любили сказки. Среди них были и плотники, и печники, и торговцы. Они распространяли свои истории среди народа. Именно этим можно объяснить бытование похожих сюжетов в различных регионах России. Мужчины любили разные сказки. Они могли быть и «долгими», содержащими различные сюжетные перипетии волшебного характера. Нередко их рассказы были бытовыми и содержали эротические моменты.

Женщины реже мужчин были рассказчицами сказок. Однако и среди них жанр пользовался определённой популярностью. Чаще всего сказки исполняли девушки-рукодельницы во время вечерних посиделок. Некоторые женские профессии также были тесно связаны с повествованием историй. Например, к таким относилось ремесло няни, которой надо было развеселить и успокоить ребёнка.

Обрядовая сторона

Нередко можно заметить, что большинство народных сказок имело мрачное содержание. Это неслучайно, ведь сказка была своего рода объяснением процесса инициации. Так в культурной антропологии называется обряд перехода из одной возрастной категории в другую. В сказках он приобретал характер путешествия из мира людей в мир мёртвых или в некое фантастическое царство. В старину в рамках инициации человека изолировали в замкнутом пространстве. Там он должен был проходить различные испытания, одни суровее других. Теорию о связи сказки с этими обрядами выдвинул Владимир Пропп. Считалось, что во время инициации испытуемый умирает и возрождается в новом качестве. Ритуалы, которые он проходил, сопровождались некими утраченными текстами. Возможно, впоследствии они и стали называться сказками.

Именно поэтому очень часто в ходе повествования герои могут умереть или оказаться разрубленными на части. Ещё чаще персонажи попадают в загробный мир и добывают оттуда различные предметы. Позже эта волшебная утварь помогает им ожить и добиться успеха. Подобные сюжеты характерны не только лишь для русских сказок. Они в большом количестве встречаются у народов по всему земному шару. У каждого этноса при этом в трактовке сюжета и основных его элементов сохраняется национальный колорит. Так, народы Сибири рассказывают сказки об оленеводах и охотниках. Что касается жителей богатых рыбой территорий, то они чаще всего повествуют о приключениях рыбаков. Изменения затрагивают и животных, которые встречаются в сказках. В русском фольклоре чаще всего упоминаются медведи, лисы и зайцы. В устном народном творчестве иных народов бытуют истории о росомахах или тюленях.

Объяснение некоторых сюжетов

Некоторые наиболее популярные сказки имеют сразу несколько вариантов прочтения. Например, действие сказки о Колобке происходит в Ульяновске – тогда он был известен как Симбирск. В деревнях и сёлах этой губернии готовили колебятки. Под этим словом хозяйки подразумевали последний хлеб из квашни. Именно так, если вспомнить текст сказки, и был сделан Колобок. Однако рассказ о нём может иметь и другое объяснение. В первоначальном варианте каждое встреченное Колобком животное откусывало у него какую-то часть. Тем самым древние славяне рассказывали об астрономическом явлении убывающей луны.

Что касается известной кумулятивной сказки «Репка», то в ней тоже заложен глубокий смысл. Репка символизирует собой само Солнце. Его надо было вызволить из подземного царства, чтобы на земле настал день. Некоторые специалисты по истории фольклора считают иначе. Главным в этой сказке они уверенно называют Дедку. Именно благодаря накопленным им знаниям герои наконец достигают своих целей. В этом рассказе прославляется непрерывная цепь поколений и передача опыта. Что касается сказок «Гуси-лебеди» и «Морозко», то они были связаны с инициацией в царстве мёртвых.

Книжки с картинками

Первые сказки начали записывать ещё в конце XVIII века. Тексты в них были сильно изменены. В таком виде они не были волшебными повествованиями. Эти первые сказки скорее представляли из себя небольшие литературные повести. В середине XIX века было издано самое полное собрание народных сказок. Оно принадлежало перу Александра Николаевича Афанасьева. Позднее было издано ещё несколько сборников разных авторов. Наибольший интерес читающая публика проявила к сказкам и их записи в начале XX века. Считается, что в репертуар детского чтения сказки вошли только во второй половине XIX века. Тогда их впервые начали печатать в учебниках и хрестоматиях по русскому языку.

О том, чему нас учат лучшие образцы русского и мирового фольклора, читайте в статье «Психологические триггеры в сказочных сюжетах»

Педагогика за сказку…

Можно сказать, что пальмой первенства в деле обучения детей с помощью сказок принадлежит Екатерине II. Императрица стала автором «Сказки о царевиче Хлоре» и «Сказке о царевиче Февее». Эти произведения предназначались её старшим внукам – будущему императору Александру I и великому князю Константину Павловичу. В них царственная бабушка отразила свои взгляды на управление государством. Помимо этого, произведения Екатерины II стали первыми литературными сказками, написанными для детей и про детей.

Неизвестно, какие именно истории народного фольклора послужили основой сказок императрицы. Так что первооткрывателем русских сказок для детей стал педагог Константин Дмитриевич Ушинский. В 1864 году он издал книгу для чтения «Родное слово». Она предназначалась для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Большинство сказок в ней носило кумулятивный характер, что облегчало чтение и запоминание. Некоторые из приведённых в ней примеров сказок широко известны и сегодня. Среди них есть «Теремок», «Колобок», «Репка» и многие другие истории.

…и педагогика против сказки

Что интересно, расцвет сказок неожиданно чуть не прекратился по велению властей. Так, в 1927 году Надежда Константиновна Крупская объявила о том, что сказка является выражением буржуазной идеологии. Она считала, что большинство из народных рассказов имеет «дезорганизующий смысл». В сказках часто упоминались цари и члены их семей в положительном смысле. Большинство героев шло к своим целям кратчайшим путём, используя несуществующую магию. Как заявила вдова Владимира Ильича Ленина, сказки новой эпохи должны быть написаны с точки зрения построения социализма. Однако, несмотря на усилия Крупской, кампания по борьбе со сказками завершилась в середине 1930-х годов.

Первые фольклористы

Профессия собирателя фольклора появилась в России позже, чем в других странах. Однако впоследствии она развилась в настоящую науку, обогатившую мировые исследования народного творчества. Некоторые из смелых гипотез российских учёных заложили основы нарративного мастерства и сценарного искусства. Другие же оказались тесно связанными с лингвистикой, историей и другими областями изучения русского народа.

Одобрено Пушкиным

Одним из самых первых и известных фольклористов и собирателей сказок считается Владимир Иванович Даль. Ныне он в основном известен как создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Однако уже с ранних лет будущий учёный интересовался не только словами и их значениями. Большую часть жизни Даль посвятил собиранию различных образцов русского фольклора. Для этого он путешествовал по отдалённым деревням и сёлам. После ознакомления с богатством народной мысли Владимир Иванович решил сам стать писателем. Работу над стилизованными под народные сказками он совмещал с основной деятельностью – медициной. В 1832 году вышла его книга. Автора похвалил сам Александр Сергеевич Пушкин, восхитившийся стилем и оригинальностью изложения. Даль также навлёк на себя гнев цензоров, усмотревших в некоторых из сказок крамольные мотивы. Однако впоследствии многие из русских народных сказок стали известны в его изложении. Самыми популярными из них являются «Гуси-лебеди» и «Девочка Снегурочка».

Самый известный сборник

Дело Даля продолжил Александр Николаевич Афанасьев. Именно ему мы обязаны знакомством с «Курочкой Рябой», «Репкой» и «Колобком». Они входят в состав самого обширного и наиболее подробного сборника сказок. Он называется «Народные русские сказки». При жизни самого автора сборник выходил в восьми томах в 1855 – 1863 годах. Второе, переработанное, издание вышло уже после смерти Афанасьева – в 1873 году.

Основной деятельностью учёного и сказочника была работа в Главном государственном архиве. Помимо этого, он путешествовал по всей Российской империи для сбора фольклора. Известен Александр Николаевич и как автор нескольких статей по истории русской литературы. Помимо экспедиций, он пополнял свой запас сказок с помощью старинных книг, купленных на блошином рынке на московской Сухаревской площади.

Все эти наработки позднее повлияли на возникновение различных теорий возникновения русской сказки. Впоследствии эти идеи нашли дальнейшее воплощение в трудах Владимира Ивановича Проппа, в частности, в его работе «Морфология сказки».

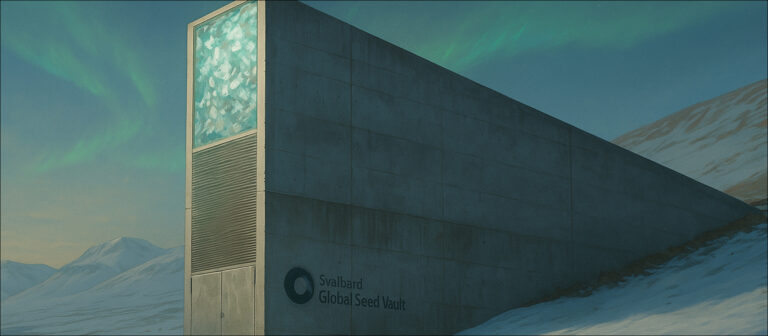

Семейные сказки для внуков

Ваши внуки и правнуки будут рады услышать ваши любимые сказки. Для этого вовсе не надо быть писателем и фольклористом. Просто создайте свою цифровую капсулу времени на платформе Nasledie.digital и начните рассказ. Записать его можно в любом доступном для вас формате. Или воспользуйтесь сервисом «Сказочник», и тогда занимательную и поучительную историю вам поможет написать виртуальный помощник. Кроме этого, в капсуле времени вы также сможете рассказать историю своей жизни, построить родословное древо и отметить на фотографиях себя и своих друзей и близких.

Рубрики: Хранение информации

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?