Когда появился герб Москвы? Кто такой святой Георгий и какого змия он поражает? Что это символизирует? Ответы на все вопросы ищите в статье

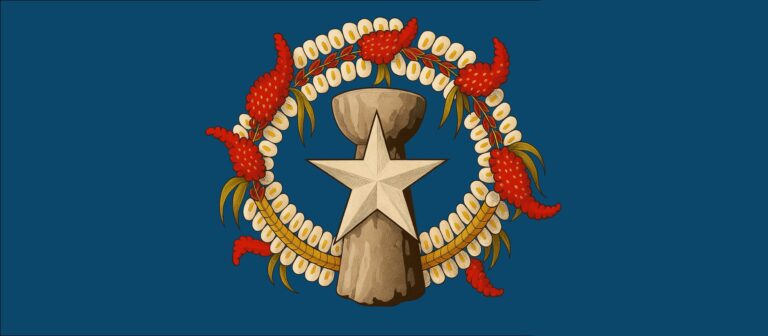

Герб столицы России довольно примечателен. Всадник в римских доспехах на коне бьёт копьём змея на красном фоне. Практически нигде мы не встретим подобной эмблемы. Однако в советское время этот символ был под запретом как слишком религиозный. Тогда его заменили на более подходящую для социализма красную звезду.

Тем не менее, история герба и изображённых на нём святого Георгия Победоносца и змия заслуживает отдельного рассказа. Даже у такого простого, казалось бы, рисунка воина и крылатой рептилии были различные вариации. Много вопросов вызывает и сама история, которая нашла отражение на геральдическом щите. О легендах и слухах, окружающих этот официальный символ России, вы сможете прочитать в этом материале.

Как он появился

Действующие флаг и герб города Москвы власти учредили 1 февраля 1995 года. После этого в их описание вносились небольшие поправки. Но если флаг столицы был новым символом, появившимся лишь в 1994 году, то герб имел длинную и интересную историю. Примечательно, что до всадника, убивающего дракона, символом Москвы и её князя служил пеший воин.

Начало поклонения

Обычай помещать на монетах и печатях портрет князя и того святого-покровителя возник на Руси из Византии. Это произошло в конце X века. Так, на лицевой стороне золотых монет находился креститель страны – князь Владимир Святославич. А на обороте присутствовало изображение Иисуса Христа. В начале XI века на печатях и монетах Ярослава Мудрого, сына Владимира Святославича, впервые появляется Георгий Победоносец. Это было связано с тем, что при крещении Ярослава назвали Георгием или Юрием. Ярослав немало способствовал тому, чтобы на Руси знали и чтили его святого покровителя. В 1030 году он основал город Юрьев, ныне носящий название Тарту. В том же году он заложил Юрьев монастырь в Новгороде. Позднее там же Ярослав построил Георгиевский собор. В 1037 году князь начал строительство Георгиевского монастыря в Киеве. При этом день его освящения он начал почитать как особый праздник. Сейчас он известен на Руси как «Юрьев день».

Князья и змееборцы

Основатель Москвы, Юрий Долгорукий, продолжил эту традицию. В 1152 году он заложил город Юрьев-Польский, где построил знаменитый Георгиевский собор. В 1152 году он воздвиг на княжеском дворе во Владимире церковь Георгия. Считается, что воин на его печатях, вынимающий меч из ножен, также является символическим изображением святого. Однако только при князе Мстиславе Владимировиче, старшем брате Юрия Долгорукого, в 1130 году впервые появилось изображение вооружённого человека, убивающего дракона. После него печать с изображением змееборца использовал Александр Ярославович Невский, правивший в 1252-1263 годах. На одной стороне печати был выгравирован святой Александр на коне с поднятым мечом в руке. На другой – святой Фёдор, ведущий одной рукой на поводу коня, а второй – поражающий змея. Он появился на печати, потому что Фёдором в крещении звали отца самого Александра Невского, Ярослава.

Печати старых времён

Многие печати того времени содержали в себе на одной стороне изображение самого святого покровителя князя. А на другой стороне находился святой покровитель его отца. Таким образом, по печати можно было прочитать имя и отчество того правителя, которому она принадлежала. Однако на некоторых печатях Александра Невского у всадника на голове вместо нимба была корона. Это позволяет предположить, что изображение на самом деле обозначало самого князя, а не его святого. В дальнейшем образ пешего змееборца встречается на монете князя Ивана II Красного. Он правил в 1353-1359 годах. На печати князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, встречается всадник с копьём, но без змея. Учёные предположили, что так в символике Московского княжества увековечили Куликовскую битву и участие монарха.

Государственное признание

При Иване III произошло окончательное утверждение всадника-драконоборца в качестве символа Московского государства. Оно совпало по времени с окончательным объединением всех княжеств вокруг Москвы в 1503 году. Впервые воин на коне, пронзающий змия, появился на печати 1479 года. При этом на ней князь Иван Васильевич стал зваться правителем «всея Руси». В 1497 году печать несколько изменилась. Она включила образ змееборца на одной стороне, и двуглавого орла на другой. Однако всадник всё же являлся самым главным символом князя. При Иване Грозном, внуке Ивана III, принявшем в 1547 году царский титул, на золотой булле 1562 года всадник как герб Московского княжества перешёл на грудь орла. Такой тип печати был характерен для всех последующих печатей Московского царства. Печать 1479 года называлась кормчей, её использовали в основном для подписания пожалований на землю.

Змееборец

Что интересно, в XVI-XVII веках русские считали образ змееборца на коне символическим отражением образа государя. Иностранцы же именовали его святым Георгием. В 1663 году на титульном листе Библии всаднику придали портретное сходство с царём Алексеем Михайловичем. Только в 1710-е Пётр I стал, вслед за жителями Западной Европы, считать воина святым Георгием. Тем не менее, на протяжении всего его царствования змееборца изображали обычным светским человеком. Его рисовали в кафтане, с короной или шляпой на голове, без каких-либо намёков на нимб. В некоторых случаях эту человеческую фигуру, которую при Петре I именовали «ездацом», также делали похожей на самого императора. Частное мнение великого реформатора осталось при нём. В указе о выпуске медных денег говорится, что нужно изобразить именно государя, а не святого. Этот указ относится к 1704 году.

О различных вариантах государственных символов России читайте в статье «Как менялись герб и флаг России»

История святого Георгия

Святой великомученик Георгий Победоносец является не только одним из почитаемых христианских святых в церкви. Он был одним из самых популярных персонажей русского народного фольклора. Он – не только покровитель и защитник государства. Его также связывают с сельским хозяйством.

Краткое житие

Легенда гласит, что святой Георгий родился в конце III века в Белите. Ныне он является ливанским городом Бейрутом. Или же в Лидде, что считается городом Лодом в современном Израиле. Родители святого были христианами и довольно состоятельными людьми. Однако Георгий с самого детства был добродетельным и богобоязненным. После достижения совершеннолетия он поступил на военную службу. Благодаря уму и способностям достиг высокой должности. А именно – главного начальника при императоре Диоклетиане, одного из самых яростных преследователей христианства.

Великомученик

Однажды Георгий услышал, как правитель приговорил одного из верующих к смерти. Он решил отпустить на волю всех своих рабов, раздал всё своё имущество. После этого Георгий явился к императору. Представ перед Диоклетианом, он во всеуслышание объявил себя христианином. Кроме этого, Георгий обвинил принцепса в жестокости и немилосердии. Тот сначала растерялся, поскольку юноша был одним из его приближённых и хорошо исполнял свою работу. Потом, когда император понял, что Георгий говорит правду, он решил переубедить воина. Однако святой не сдавался и настаивал на своём. После этого Диоклетиану ничего не оставалось, кроме как подвергнуть своего телохранителя пыткам.

Георгия бросили в тюрьму, положили его на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь поставили большой камень. Увидев, что юноша вытерпел это мучение, стражники сначала избили его плетьми, потом колесовали. В конце они бросили святого в яму с негашеной известью, однако тот продолжал стоять на своём и терпеть издевательства. Тогда Диоклетиан приказал обезглавить своего бывшего слугу. Предание говорит, что перед казнью Георгий помолился и с улыбкой положил голову на плаху. Считается, что он отошёл к Богу 6 мая 303 года нашей эры. Согласно сведениям раннехристианских авторов, после его смерти множество людей обратилось в христианство. Культ Георгия начал почитаться ещё с VI века, когда в Лидде в его честь возвели храм, где и поныне хранятся мощи святого. Православная церковь в честь события освящения этого сооружения учредила праздник, ежегодно отмечаемый 16 ноября.

Чудо о змие

Георгия называют Победоносцем как из-за его беззаветной преданности вере и стойкости в перенесённых им страданиях, так и из-за легенд, бытовавших вокруг его имени. Некоторые из них менее известны, как, например, помощь пленному юноше и вдове, а другая, ставшая популярной под названием «Чуда о змие», дала повод европейцам считать всадника на коне изображением именно этого христианского мученика. Согласно сказанию, в окрестностях Белита жил змей, любивший нападать на людей. Чтобы обезопасить жителей города от его нападок, местный царь решил регулярно отдавать чьих-либо детей на растерзание мифической рептилии. В свою очередь сам правитель обещал, что не пожалеет собственной дочери, когда жребий дойдёт и до неё. И действительно – девушка вскоре попала к змею.

Каков конец?

Дальше версии сказаний о Георгии расходятся. По одной из них, святой возвращался домой и услышал плач царевны, по другой – он к тому моменту уже умер, но спустился с небес. В любом случае, небесный воин проткнул змея копьём и избавил родной город от угрожавшей ему опасности. Этот эпизод из его неофициальной агиографии и принято изображать на иконах.

Трансформации герба

История герба Москвы включает в себя несколько этапов. Первым может считаться его официальное учреждение в 1730 году. Сначала, двумя годами ранее, возникла необходимость составить гербы на знамена полков, размещённых в разных городах России. В мае 1729 года они были представлены в военную коллегию и удостоились высочайшего утверждения, в их числе был и государственный герб. Именно в указе от 8 марта 1730 года всадника впервые назвали святым Георгием, и он сохранив это имя вплоть до начала XX века. Некоторые историки полагают, что подобное официальное признание было связано с тем, что в 1722 году Пётр I пригласил на должность герольдмейстера итальянского графа Франца Матвеевича Санти. Как бы то ни было, в указе от 1781 года об учреждении гербов Московской губернии описание герба столицы почти полностью повторяет описание, сделанное в 1730 году.

Реформы

Однако в 1856 году всаднику пришлось измениться в результате реформы русской геральдики, проведённой по указу Николая I. По инициативе герольдмейстера Бориса Васильевича Кёне змееборца повернули в правую сторону вместо левой, как того требовали правила европейской геральдики в области изображения живых существ. Плащ святого Георгия вместо жёлтого стал лазоревым, дракон из чёрного превратился в золотого с зелёными крыльями, а белый конь стал серебряным. Что интересно, цвет плаща мученика на иконах по-прежнему остался красным. Новый герб утвердили только 16 марта 1883 года, но уже в 1917 году он оказался упразднён.

Новая символика

Только 24 октября 1924 года Президиум Моссовета представил иную символику столицы, которую разработал архитектор Дмитрий Петрович Осипов. Главным элементом этого герба стала красная пятиконечная звезда на фоне обелиска, являющимся первым монументом РСФСР в память Октябрьской революции. Помимо этого, на гербе также имелись серп и молот, обозначающие союз рабочего класса и крестьянства, зубчатое колесо, ржаные колосья, наковальня и челнок. Завершалось всё это наглядное изображение коммунистической идеологии надписью «Московский Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов» на красной ленте, рядом с которой располагалась эмблема электрификации. Только 23 ноября 1993 году к Москве вернулось историческое изображение герба, восходящее к версии Кёне. Любопытно, что в положении о гербе всадника вновь назвали святым Георгием. При этом на современном гербе Российской Федерации, также представляющем из себя всадника-змееборца, тот не имеет никакого названия и прямо не соотнесён с гербом Москвы.

Поделиться любыми символами может не только царь или иной правитель. Семейный портал – место, на котором вы можете сохранить свои воспоминания, родословное древо и хронологию событий из вашей жизни. Вы сами выбираете, какой именно вариант страницы вам подойдёт, будь то портал с кулинарными рецептами или же архив детского творчества. Ваши данные будут храниться почти неограниченное время и перейдут к тем из ваших потомков, кому вы пожелаете дать к ним доступ.

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?