Как появилось понятие инородцев? Представители каких народов были записаны в эту категорию? Ответы на эти и другие вопросы ищите в статье

Издавна Россию населяли разнообразные народы и этнические группы. Однако только в XVIII веке в законодательстве было оформлено такое понятие, как «инородцы». Впоследствии вышло некоторое количество законов, регулирующих права и обязанности этих людей.

Обычно под инородцами понимали людей, придерживающихся иных религиозных воззрений, хотя так было далеко не всегда. В категорию были записаны различные этносы – от коренных жителей Сибири до татар. У них были свои права и обязанности, а также классификация в зависимости от рода деятельности. О том, какой была жизнь инородцев, расскажет материал.

Появление термина

Согласно трактовке словаря Брокгауза и Ефрона, инородцами считались подданные Российской империи неславянского происхождения. Обычно таким термином назывались монгольские, тюркские и финно-угорские народы. По своим правам и положению они фактически являлись представителями особой социальной группы. Однако термин этот существовал не всегда.

Кто такие инородцы

Впервые термин «инородцы» ввёл в состав официального русского языка закон от 1822 года. Он так и назывался – «Устав об управлении инородцами». Под самим термином понимались очень многие народы и этнические группы в составе Российской империи. География их распространения включала почти всю территорию страны. В конце XIX века список народов, включённый в состав термина, содержал тринадцать категорий. Большинство из них составляли кочевые и иноверные этносы. Обычно они населяли неевропейскую часть России. Однако в 1835 году к инородцам были причислены российские евреи. Как считают эксперты, само понятие инородца было весьма расширительно. Оно было связано как с образом жизни, так и с происхождением или уровнем «цивилизованности».

Происхождение понятия

Само понятие инородцев впервые сформулировали Михаил Михайлович Сперанский и его помощник Гавриил Степанович Батеньков. Тем не менее, у термина уже была история. Его можно найти в некоторых указах времён Петра I и Екатерины II. В конце XVII века термин «инородцы» уже встречается в заголовках некоторых законов. Однако в самой гипотезе есть сомнения. Дело в том, что само Полное собрание законов Российской империи отредактировали. Причём сделал это сам Сперанский после его возвращения на службу. В том числе великий реформатор изменил или заново составил заголовки законов.

Однако уже к концу XVIII столетия в российском обществе существовало несколько слов, связанных с разнообразными этносами. Есть свидетельства, что термин «инородцы» употребялся ещё при первых контактов русских с народами Сибири. До этого в летописях под понятием подразумевалось происхождение от другого рода. Одним из первых это слово употреблял историк Василий Никитич Татищев. Впрочем, он часто менял термин на похожий – «иноземцы». А уже в 1794 году инородцы упоминались в пятой части Словаря Академии Российской. В законодательстве же можно проследить употребление термина в 1798 году. В это время был составлен «Проект устава о сибирских инородцах». Именно в этом документе впервые совершили попытку закрепить термин. До этого различные народы могли называться «иноземцами» и «ясачными людьми». Также их называли «иноверцами», что не всегда соответствовало действительности.

Классификация инородцев

Как считают исследователи, термин «инородец» отличался от прочих законодательных категорий. Он впервые внёс в юридическую сферу определение иной этнической принадлежности. При этом сама категория людей иного происхождения стала замкнутой группой – сословием.

Объяснение понятия

Девятый том «Свода законов Российской империи» вышел в свет в 1833 году. Он содержал «Свод законов о состоянии людей в государстве». В этом документе были суммированы все значения термина «инородцы». Так, всё население России делилось на три группы. Первую составляли природные обыватели из городов и сёл. Вторую – оседлые и неоседлые инородцы. И, наконец, третьей группой были иностранцы. Под этим словом подразумевались выходцы из иных государств. Что касается подданных империи, то одни были жителями исторического ядра России. Инородцами же назывались те, которые присоединились к стране в ходе различных процессов. Они считались своего рода этнической оппозицией к остальным жителям. Однако и у них было деление на категории.

Путешествие по сословиям

В «Уставе об управлении инородцев» они делились на оседлых, кочевых и бродячих. При этом инородцы могли становиться частью других сословий Российской империи. Например, они часто переходили в государственные крестьяне или купцы. Стать же инородцем было нельзя. В этом состоянии можно было только родиться. При этом принятие инородцем христианства не превращало его в представителя природных обывателей. Однако в XVII-XVIII веках такого инородца уже не называли иноверцем. Но и тут была определённая сложность.

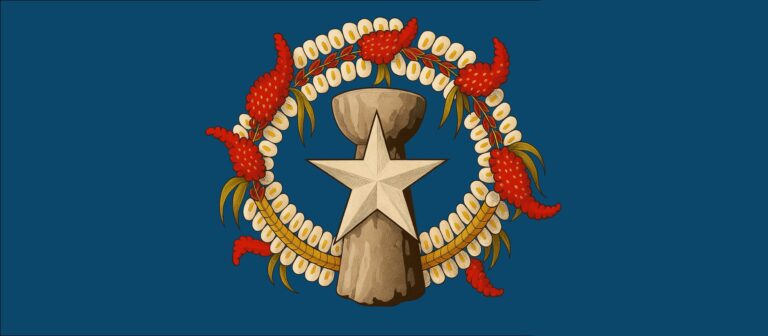

К примеру, крещёные калмыки в рамках казачества составляли особую группу. Для того, чтобы полностью интегрироваться в сообщество природных обывателей, требовалось иное. Например, стать оседлым жителем. Поэтому очень часто ассимилировавшиеся инородцы пополняли собой сословие крестьян. Всего же современные историки выделяют несколько групп инородцев. К ним относятся жители Сибири, чукчи, жители Командорских островов. Также отдельно считали ненцев, или самоедов Архангельской области. Другая группа инородцев включала кочевые этносы Ставропольской губернии. К ним примыкали калмыки и киргизы. Отдельные группы представляли инородцы из Туркестана, горцы Кавказа и население Закаспийской области.

Права и определения

В Уставе было сказано, что оседлые инородцы уравниваются в правах с природными жителями. Но у кочевых тоже были свои права. Государство гарантировало им, что они не будут обращены в крестьян. При этом они также против воли не станут и каким-либо другим сословием. Одними из самых многочисленных групп инородцев были коренные этносы Сибири. Они занимались как охотой и рыболовством, так и сельским хозяйством. Согласно «Своду законов Российской империи», именно под ними подразумевался термин инородцев.

Об одном из сословий, члены которого часто пополняли инородцы, читайте в статье «Почётные граждане»

Эти народы составляли единое податное сословие. Закон говорил, что у коренных жителей Сибири свой особый образ жизни. Исходя из него, для этой группы было предусмотрено особое налогообложение. Также представители инородцев были освобождены от воинской повинности. Что касается деления на оседлых, кочевых и бродячих, то ему было дано определение. Последняя категория – бродячие – включала охотничьи народы Северной Сибири. Буряты, якуты, хакасы и эвенки были отнесены к кочевым. Земли им выделялись не во владение, а в пользование.

Ограничения и запреты

Кочевые инородцы были одними из самых непривилегированных категорий в этом понятии. Они не имели права собственности на свои земли. При этом законодательно эти территории защищались от посягательств. В обмен на это инородцы были обязаны выплачивать подать. Собственниками земель этой категории людей была российская казна. Для инородцев второй категории действовали особый суд и система управления. Были у них и некоторые финансовые преимущества.

При этом они стояли на относительно низкой ступени в иерархии. Они могли избираться и быть избранными только в свои собственные административные учреждения. Среди них были Степные думы – орган управления кочевых тунгусов, бурят и других этносов. Также существовали инородные управы. Под этим названием понимался низший административный орган. Он подчинялся указам Степной думы и действовал на местах. При этом доступ в местные земства для инородцев был закрыт. Не было у них шанса также сделать военную карьеру. В этой ситуации инородцы оказались в схожем положении с членами других сословных групп. Так, мещане, крестьяне и даже купцы также не могли стать представителями земств.

Права и обязанности

Население, известное под общим названием «инородцы», придерживалось различных традиций. Они вели различный друг от друга образ жизни и хозяйствования. Были у этносов и свои собственные системы управления. При этом на протяжении всего XIX века управление инородцами постоянно меняло хозяев. Сначала ими ведало Министерство внутренних дел. После нескольких реформ и указов их передали Министерству государственных имуществ. При этом государство часто шло инородцам навстречу. Законодатели в некоторых случаях стремились учитывать мнения местных князей и аристократов. Но большинство законов отражает стремление к унификации управления этой сословной группой.

Особенности регуляции

Большинство законов сохраняло местное самоуправление инородцев. Оно было основано на обычном праве – неписаном своде законов. Так, при Николае I калмыки решали большинство дел на улусных и аймачных сходах. В 1822 году была учреждена трёхступенчатая система управления. Первая включала родовое управление во главе со старостой. Они подчинялись инородной управе. Инородная управа подчинялась Степной думе. Её руководителем был голова. Степная дума, в свою очередь, считалась высшей единицей управления. В её подчинении находилось множество родов.

Во главе этого органа был родоначальник-тайша. У него в подчинении находилось множество помощников, заседателей и голов. Некоторые инородческие территории были разделены на несколько приставств. К таким, например, относились ногайцы Ставропольской губернии. При этом не были соблюдены родоплеменные границы самого этноса. Также власти очень часто на местах создавали собственные управления. Они ежегодно запрашивали сведения о подведомственных им этносах. Такое управление соответствовало принципам одного из законодателей, будущего декабриста Батенькова. Он считал, что регулирование на местах должно базироваться на знании народов и их обычаев.

Суд да дело

До принятия законодательных норм, общих с нормами всей Российской империи, инородцы жили под обычным правом. В итоге всех представителей сословия могли быть судимы в официальных инстанциях. При этом сохранялись некоторые инородческие органы. Так, в Туркестанском крае была трёхступенчатая система правосудия. Суд первой инстанции возглавляли «единоличные судьи». Вторая и третья составляли съезды судей и чрезвычайные суды. К съездам направлялись все жалобы, которые поступали после рассмотрения дел единоличных судей. Их решения считались окончательными. Что касается чрезвычайных съездов, то они назначались по указанию губернатора. В делах, которые они рассматривали, участвовали жители различных уездов и волостей. В ведение этих органов были практически все преступления, совершаемые инородцами. Исключения – злодеяния против государства и христианства.

В Кавказской области была собственная классификация преступлений. Они подразделялись на общественные, частные и исковые до 100 рублей. При этом первые два разряда правонарушений разбирали общегубернские органы. Третий же разряд полностью находился во власти местного самоуправления. Всё, что касалось семейно-брачных отношений, было под ведомством духовных лиц. У некоторых инородцев судебная система постоянно эволюционировала. В 1825 году у калмыков были установлены новые нормы права. Так, уголовные дела по ним передавались в общероссийские инстанции. В 1847 году был упразднён высший судебный орган обычного права – суд зарго. Отныне его функции осуществляла Астраханская палата уголовного и гражданского суда.

Ясак и люди

Инородцы были освобождены от подушной подати. При этом они должны были нести налогообложение в другой форме. Так, у сибирских народов такой формой был ясак. До 1760-х годов он собирался натурой. Потом его постепенно стали заменять деньги. В конце концов, власти постановили, что собирать ясак можно в двух видах. Для тех, кто имел возможность платить звериными шкурами, оставили натуральный сбор. Кочевые инородцы Туркестана и калмыки облагались кибиточной податью. Киргизы Внутренней Орды, согласно постановлению, платили головами скота.

Кочевые магометане Ставропольской губернии были обременены подводной и кордонной повинностями. При этом распределение обязанностей между ними часто бывало неоднородным. Но законодательство предусмотрело и этот случай. Согласно нему, никто не имел права облагать инородцев непредусмотренными видами налогов. Что интересно, существовали и льготы. Для того, чтобы их получить, надо было перейти на оседлый образ жизни. Так же льгота предусматривалась для переходящих в православие. В этом случае инородцы освобождались от податей на два или даже десять лет.

На пути к интеграции

Постепенно статус инородцев менялся вместе с ними. Раньше они не могли становиться военными. В 1874 году оседлые инородцы уже подлежали рекрутской повинности. А в период Первой мировой войны их могли призвать на тыловые работы. Другие черты быта инородцев – запрет покидать свою территорию и заключать некоторые сделки. Они не могли заниматься денежными займами или отдавать промыслы в оброк. Также существовало правило, воспрещавшее принимать их на работу. Эти правила просуществовали вплоть до падения Российской империи.

Однако они тоже могли постепенно сойти на нет. После созыва Первой Государственной думы в 1905 году инородцы также были привлечены к её работе. При этом степень их участия оставалась ограниченной. От трёх тысяч хакасов и других этносов Хакасско-Минусинского края могло быть направлено только два выборщика. Некоторые учёные считают, что такое постановление было свидетельством неравноправия инородцев. Если судить по численности представителей сословия, то они имели право на восемь выборщиков. Однако через некоторое время вопрос о представительстве в Думу уже перестал иметь значение. С началом революции многие инородцы приняли в ней участие. А само сословие исчезло вместе с императорской властью.

Узнавать истории из жизни своих предков – увлекательное занятие. Сегодня вы сможете передать его своим потомкам. Как это сделать? Очень просто! Семейный портал поможет вам в этом. На нём можно заполнить родословное древо, рассказать истории из жизни, отметить друзей и места ваших путешествий. Если вы почему-либо не хотите сделать это самостоятельно, то для вас это сделают личный историк или ИИ-ассистент. Все сведения будут храниться почти неограниченный срок времени. Они перейдут тем из представителей вашей семьи, кому вы захотите их передать.

Рубрики: Генеалогия и геральдика

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?