Когда в России появилась геральдика? Какова история происхождения знаменитых гербов русских дворян? Ответы на эти вопросы ищите в статье

Английские, французские и немецкие геральдические правила хорошо известны, ведь именно эти страны считаются родиной науки о гербах. Чуть менее знаменитыми считаются традиции Польши, Скандинавии и стран Иберийского полуострова. Россия получила свою геральдику гораздо позже этих государств, уже после времени Средневековья.

Долгое время благородная наука в нашей стране ориентировалась на геральдические школы разных стран. Однако даже в это время появляются оригинальные по стилю и смыслу гербы, принадлежащие различным дворянским семьям. История первых представителей рода, смысл фамилии и отсылки к вымышленному или реальному происхождению семьи – всё это можно найти в персональных гербах России.

Появление геральдики

Некоторые историки считают, что геральдика в России началась ещё во времена Древней Руси. Действительно, изображения животных и фантастических существ могли служить эмблемами определённого князя или владений. Однако они имели несколько отличий от настоящей геральдики. В их использовании не соблюдались чёткие правила..

Начало

Геральдика в России появилась поздно и своим началом была обязана Петру I. Во время Великого Посольства в 1697-1698 годах император увидел всё её великолепие в роскошных особняках. Однако и до первого русского императора наши предки знали эту благородную дисциплину. Геральдисты конца XVII века довольно точно представляли себе структуру герба. А некоторые дворяне всерьёз интересовались возможностью иметь собственные отличительные знаки. Таким образом, русская геральдика изначально является смесью местных традиций и западноевропейских правил.

Муниципальная геральдика

В царствование Алексея Михайловича в начале 1670 года в Москву приехал Лаврентий Хурелич. Он занимал место герольдмейстера императора Священной Римской империи Леопольда I. Лаврентий написал книгу под названием «Родословие пресветлейших и вельможнейших великих князей». В ней автор рассказал о месте русских государей среди европейской правящей элиты. Приблизительно в это же время оформились территориальные символы городов и земель России. В частности, всадник-змееборец и двуглавый орёл. Таким образом, муниципальная геральдика в России появилась ещё раньше личной. В 1672 году служащие Посольского приказа составили «Титулярник». В нём они представили тридцать три российских территориальных герба. Помимо них в сборник вошли тринадцать гербов иностранных правителей.

Императорская наука

В 1722 году Пётр I учредил Герольдмейстерскую контору. Это – первое официальное учреждение, ведавшее делами дворянства. Также оно составляло и регистрировало гербы. До создания конторы её функцию исполнял Разрядный стол Сената. Его сформировали из бывшего Разрядного приказа. К тому моменту число людей, которые относились к российскому дворянству, значительно возросло. Произошло это за счёт лиц, получивших статус путём продвижения по службе или пожалования императора. Казалось бы, при аноблировании каждое семейство должно было получить свой собственный герб. Но на практике дело обстояло иначе.

Геральдика, чины и титулы

К 1917 году из более чем пятидесяти тысяч существовавших в России дворянских родов собственные гербы имели только 10% семей. В 1722 году Пётр I издал новое постановление. Офицеры и гражданские чиновники, достигшие определённого чина в «Табели о рангах», получали не только потомственное дворянство. Теперь они могли использовать потомственные дворянские гербы. Помимо этого, император также ввёл доселе неслыханные на Руси титулы графов и баронов. Ими он награждал своих наиболее усердных и талантливых подданных. В том же 1722 году самодержец учредил должность герольдмейстера, состоящего при Сенате. Первым человеком на этом посту стал Степан Алексеевич Колычев, более известный по своим дипломатическим занятиям. Однако наиболее весомый вклад в русскую геральдику внёс итальянец Франциск Санти. Его пригласили на русскую службу 12 апреля 1722 года.

Размах герботворчества

Граф Франц Иванович, как Санти назвали в России, уже к июлю 1722 году сумел составить проект регламента Герольдмейстерской конторы. Это во многом определило дальнейшее развитие российской геральдики. Через год после своего создания этого ведомство переехало из Москвы в Петербург. Тогда Герольдмейстерская контора занималась не только проблемами, связанными со службой дворян и пожалованием им гербов. В её компетенции находился и ряд других вопросов. Так, среди них значились даже работы по изготовлению полковых знамён и территориальные гербы. Однако в 1725 году Санти обвинили в причастности к заговору и сослали в Сибирь. После него в течение XVIII века в конторе работал целый ряд выдающихся исследователей. Они составляли сборники гербов и придумывали новые знаки отличия для дворянских семей.

Первым же человеком, издавшим труд о геральдике в России, стал Иоганн Симон Бекенштейн. В 1731 году этот доктор права опубликовал своё новое издание. В нём Бекенштейн рассказывал о формальных правилах геральдики для студентов Академического университета.

Герольдия

В 1763 году Герольдмейстерская контора стала называться Герольдией и перешла в подчинение Первого департамента Сената. В 1800 году она получила статус одной из сенатских коллегий. Её директором в 1800-1802 годах стал Осип Петрович Козодавлев. При нём началась подготовка к изданию «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи». Это был первый российский официальный справочник по дворянским гербам. В дальнейшем Герольдия испытывала некоторые изменения как в структуре, так и в штатном составе. В 1848 году она и вовсе стала департаментом в составе Сената. 10 июня 1857 года появилось Гербовое отделение Департамента Геральдики. Его управляющим которым на долгие годы стал барон Борис Васильевич фон Кёне. При нём возникла система гербов членов императорской фамилии и многие другие изменения. Позднее Гербовое отделение возглавляли маститые учёные, среди которых стоит отметить имя Владислава Крескетьевича Лукомского. В 1915 году он выпустил капитальный труд по правилам русской геральдики.

Особенности и отличия

После 1917 года геральдика исчезла в качестве официальной дисциплины, однако это её «упразднение» не уничтожило автоматически дворянские и, тем более, территориальные гербы. Наоборот, в современной России можно скорее ожидать возрождение интереса к древним родовым символам, которые вскоре могут стать объектами наследственного права.

О территориальных гербах России от древности до наших дней читайте в статье «Гербы городов российских»

Памятник эпохи

Русские бароны и графы помещали на свои гербах определённые ранговые короны. Князья имели право помещать также и подбитую горностаем пурпурную мантию. Большая часть дворянства была нетитулованной. Её представители имели в нашлемнике простую дворянскую корону с тремя страусовыми или павлиньими перьями. Примечательно, что иногда короны не было вообще. Это обстоятельство заставило художников, составляющих гербы для людей недворянского происхождения, вместо дворянских корон придумать профессиональные. Это было необходимо, так как любой герб и без короны может восприниматься дворянским. Некоторые пожалования в «благородное сословие» уже тогда вызывали массу вопросов. Так, помимо государственных заслуг, дворянство могло быть присвоено придворным певчим или лейб-кучерам.

Проблемы геральдики и их решение

Увеличение дворянства вело также к различного рода злоупотреблениям вроде создания фальшивых гербов вымышленных семей. Подобный процесс начался уже в XVIII веке, как это видно из дел Тайной канцелярии. Тем не менее, каждый герб является знаком своего времени, поскольку он тесно связан с особой государя и имеет силу закона. В некоторых гербах присутствуют особые геральдические элементы. Они так или иначе связаны со знаками отличия определённого рода. В русской традиции эти элементы получили наименование «клейнодов». В европейской геральдике этим названием обозначались нашлемные украшения.

Необычные фигуры

На щитах российского дворянства очень часто можно видеть разделение на несколько полей. В каждом из них была одна или несколько геральдических фигур. Эти фигуры относились обычно к различным заслугам родоначальников или знаменитых представителей семейства. Иногда они сопровождались девизами. Например, «Без лести предан» у графов Аракчеевых или «Даже если один» у дворян Молявко-Высоцких. Автор первого русского гимна «Боже, Царя храни!» Алексей Фёдорович Львов в качестве девиза получил первую строчку из своего сочинения. Так произошло и с автором текста – поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Многие гербы имеют прямые или косвенные ссылки на монархов, пожаловавших роду дворянское достоинство. Например, императорские вензеля, орлы или Мальтийский крест. Последняя геральдическая фигура встречается, что естественно, в гербах аристократии, пожалованной при Павле I. Почётные добавления также встречаются в виде отдельных частей в гербах. Например, сдвоенных шлемов или особых щитодержателей. Так, у графов Сперанских в верхней части щита можно видеть двуглавого орла, а в нижней – изменённый герб Сибири.

Особый случай

В 1741 году солдатам и офицерам лейб-гвардии, участвовавшем во дворцовом перевороте по возведению на престол императрицы Елизаветы Петровны, было совершено уникальное пожалование. Каждому из них выдали герб единого образца, включающий собственный герб лейб-кампанца, соединявшийся с общим для всех гербом в правой половине щита. Этот лейб-кампанский герб представлял из себя золотое стропило на чёрном фоне, обременённое тремя пылающими гренадами и сопровождаемое тремя серебряными пятиконечными звёздами. Кроме того, для каждого из сподвижников императрицы были разработаны особый нашлемник и девиз однако далеко не все из них получили герб нового образца. Самый первый русский герб, разработанный ещё в XVII веке до правления Петра I, также включает в себя множество оригинальных элементов. Он принадлежал дворянину Дмитрию Нарбекову, раненому во время взятия Казани в 1552 году копьём в спину, стрелой в глаз и осколком пушечного ядра в голову.

Знаменитые гербы и их владельцы

Герб рода Трубецких – один из самых древних в Российской империи, что связано с происхождением его владельцев. Фамилия этих князей происходит от названия города Трубеч, ныне ставшем районным городом Трубческом в Брянской области. В середине XIV века он был захвачен литовским князем Ольгердом и дан во владение его сыну Дмитрию, от которого и произошли впоследствии князья Трубецкие. Позднее представители этого знатного семейства прославились как государственные деятели, военные, дипломаты и даже музыканты.

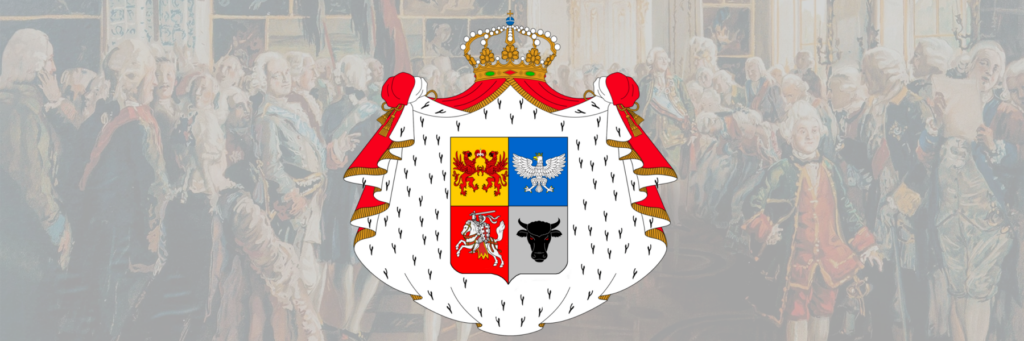

Герб Трубецких

Герб их довольно типичен для гербов российских дворян. Четырёхугольный щит, нижние края которого слегка закруглены и сходятся под углом. Он покрыт горностаевой мантией и сверху увенчан княжеской короной, как того и требуют правила. Поле щита разделено на четыре равные части. В первом квадрате в левом углу можно видеть двух грифонов на золотом поле, держащих передними лапами шапку, типичную для геральдического изображения семейств русских князей. А в правом верхнем квадрате – герб царства Польского в виде белого орла с распростёртыми крыльями. В левом нижнем углу – герб великого княжества Литовского в виде всадника с обнажённым мечом на красном поле, известный в источниках как «Погоня». Четвёртое поле особенно интересно, так как в нём на серебряном фоне расположена чёрная бычья голова.

Трактовка символов

Если с гербами Польши и Литвы всё понятно, то грифоны и бык требуют отдельного толкования. Так, на гербе Трубецких бык изображён правильно, поскольку считается, что эта геральдическая фигура, символизирующая плодородие и упорство, всегда должна быть чёрного цвета. Что касается грифона, то по традиционным геральдическим представлениям, он либо служит указанием на быстроту, соединённую с силой, либо указывает на связь обладателя герба с водой. Последнее толкование вполне допустимо – по некоторым свидетельствам, имя князей Трубецких связано не с городом Трубечем, а с рекой Трубеж, протекающей в Ярославской области.

Сохранить память о роде можно не только с помощью символического языка геральдики. Семейный портал поможет вам записать историю вашей жизни, составить родословное древо и отметить самые значимые события биографии по темам и хронологии. Вам могут быть доступны любые варианты портала на ваш выбор – детский, профессиональный, родовой или многие другие варианты. Вся информация будет храниться на вашей личной странице почти неограниченное количество времени и перейдёт к вашим потомкам.

Рубрики: Генеалогия и геральдика

Новости

Новости

Гайды

Гайды

Статьи

Статьи

Электронные книги

Электронные книги

Полезные советы

Полезные советы

Чек-листы

Чек-листы

Обновления компании

Обновления компании

Приглашения на куры

Приглашения на куры

Комментариев: 0 обсудить?